2012年 12月 24日 カテゴリ: 新着情報

金精軒韮崎店では2013年1月19、20日に新春イベント「おめでとうフェア」を開催します。

今回の目玉イベントは「振る舞い餅」です!

聞き慣れない言葉でイメージが湧かない方もいらっしゃるかもしれませんが、

「振る舞い酒」ならご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

振る舞い酒は、祝儀などの際に振る舞うお酒のことです。

祝いの席でお酒を飲むのは当たり前のようにも思えますが、

振る舞い酒は、通りがかった全く関係の無い方にも配ってしまうという大盤振る舞いな催しです。

「とにかくめでたい!みんなで飲もう!」そんな粋な心も日本ならではですよね。

振る舞い餅で配るのはもちろんお餅です。

店頭でお餅を搗き、それを皆さんに召し上がって頂きます!

金精軒の若い衆が、声を張り上げてお餅を搗かせて頂きます。

お餅は1日3回搗きますので、お時間にお気を付け下さい。

お餅の他にも、冬に嬉しいお菓子をご用意しております。

是非、金精軒韮崎店へご来店ください。

2012年 12月 17日 カテゴリ: 新着情報

この時期、金精軒では様々なお餅を作っていますが、

金精軒ならではのお餅のひとつに『紫黒米餅』がございます。

あまり馴染みのない紫黒米、今回はこのお米をご紹介していきます。

このお米は俗に古代米と言われている餅米です。

現在、皆さんがよく召し上がっているお米は、何度も品種改良が行われたもので、

味だけではなく、より白く美しい見た目に、より病気や気候に強く改良されたものでもあります。

そのため、本来お米が持っていた栄養や美味しさが逆に薄れている部分もあるのです。

古代米は、これらの改良が全く施されていないお米の俗称です。

紫黒米は写真でお分かりの通り黒紫色のお米ですが、

これはぬかに含まれた大量のポリフェノールの色です。

金精軒には、玄米をお餅にする技術があるため、

このポリフェノールをそのまま食べられるお餅を作りました。

それが『紫黒米餅』です。

紫黒米に含まれるポリフェノールはアントシアニンといわれる成分です。

お米が紫色なのはこのアントシアニンが大量に含まれているためで、

ブルーベリーやナスなどの濃い紫色も、このアントシアニンによるものです。

植物が紫外線やウイルスなどの外敵から自身を守るために作り出した成分で、

この効果は人間にも恩恵があります。

抗酸化力が非常に強く、

老化防止、血管を保護して動脈硬化を予防する効果などが広く知られています。

このアントシアニンは、ヒアルロン酸と結びつきやすい特性があるため、

一緒に食べることで美肌効果も得られることができます!

女性必食のお餅なんですね。

あまりうんちくばかりでも何ですので、実際に紫黒米をお餅にしている様子を見てください。

これが炊き立ての紫黒米です。

びっくりするような見た目ですが、炊き立ての香りはお米そのものです。

これを餅搗き機でお餅にしていきます。

普通に搗いても玄米は餅になりませんので秘密の手順で行います。

搗きたてのお餅はその場で職人さんが成形していきます。

火傷だらけ職人さんの手は惚れ惚れします。

このお餅も本来は触っていられないほどの熱さ!

食べやすいサイズに切られたお餅は包装され、冒頭の商品になっていくんですね。

健康を謳った食べ物ではありますが、玄米独特の歯切れの良い食感がとても美味しいお餅です。

ネバネバベトベトせず、

ぷつんと切れるしっかりとした不思議なお餅を是非召し上がってみてください。

紫黒餅は、通信販売の他、金精軒の店舗で取り扱っております。

2012年 11月 28日 カテゴリ: 新着情報

台ヶ原店の前にある柿の木から実がすっかり落ちてしまい、冬の装いを感じさせる今日この頃です。

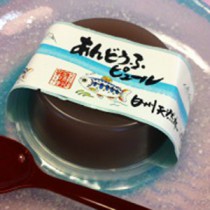

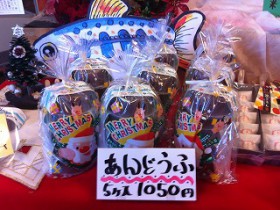

暖かい食べ物が恋しい時期ではありますが、

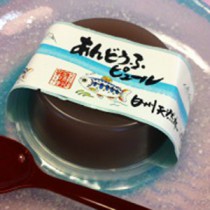

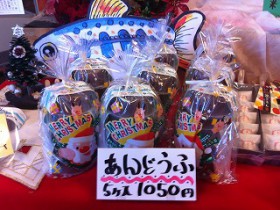

そんな季節にも関わらず金精軒では「あんどうふ」を販売しています。

夏の食べ物を冬に売る、

季節感の無い話だとお思いになられる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ご来店されたお客様からも時々ご質問を受けるので、

今回はなぜ冬に「あんどうふ」なのかをご説明していきたいと思います。

「あんどうふ」は葛を入れた水ようかんですが、

本来、水ようかんは冬のお菓子なんです。

大正時代、お正月に奉公先から帰って来る若者はお土産に羊羹を持って帰っていました。

しかし、その頃の羊羹は非常に値が張るもので、年に一度のおみやげだとしても手が出ません。

そこで、羊羹に水を加えて量を増やした安価な羊羹が出回るようになったのです。

この羊羹は「でっちようかん」と呼ばれ、いまでも関西を中心に売られています。

水ようかんというより、やわらかめの羊羹といった食感で、

小麦粉を加えた蒸し羊羹風のものもあります。

(どちらも羊羹を手軽な価格にすることが目的のお菓子です)

お正月のお土産だった名残で、このでっちようかんは冬の名物なんですね。

水ようかんが何故冬のお菓子なのか、繋がってきましたか?

こうして庶民を中心に広まったでっちようかんですが、

広まるにつれ、「もっと水を入れてつるりとした食感にしたほうが美味しいのではないか?」

と、気が付く方が出始めます。

こうして誕生したのが「水ようかん」なんです。

水ようかんは、近畿、北陸地方を中心として広まっていったそうです。

確かに、あんなに水気の多いお菓子を夏に作ったら腐ってしまいますから、

冬に広まった背景も頷けますね。

いまでも福井ではその風習が残っており、冬の名物として食べられています。

画像の水ようかんは、福井でも有名な「えがわ」様の一枚流しです。

お取り寄せもできる様なのでネットで探してみては如何でしょうか。

水ようかんが夏の食べ物になったのは冷蔵庫が普及するようになった昭和からなんだそうです。

いまでは、夏の季語にまでなってしまった水ようかんですが、れっきとした冬のお菓子なんですね。

そんなわけで、金精軒があんどうふを冬に出す理由がお分かり頂けたでしょうか?

春に桜餅を食べるように、冬は水ようかんを召し上がってみてください。

暖かい部屋で食べる冷たい水ようかんは格別です。

2012年 11月 27日 カテゴリ: 新着情報

「寄席」と聞くと、ホール落語を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

緊張した雰囲気に、洗練された舞台で凄腕さんの話に耳を傾けるといったイメージです。

ですが、それはテレビなどでよく放送されている大きなホールで行う落語です。

狭い会場でお酒でも飲みながら気楽に聞くのが、本来の寄席の姿なんです(飲食が禁止されている寄席もあります)。

「落語は庶民の娯楽!」その雰囲気を楽しんで頂こうと、金精軒では毎年1月に饅頭寄席を開いています。

和菓子を食べながら、新春らくごで初笑い!

![54fb62b910a6a72d4f0207b9a15e65a9-280x210[1]](//kinseiken.co.jp/wp/wp-content/uploads/54fb62b910a6a72d4f0207b9a15e65a9-280x2101.jpg)

今年は付きたてのお餅を使ったずんだ餅をご用意する予定です。

今年で三回目となった饅頭寄席、

毎年、山梨出身の落語家「古今亭朝太」さんにお越しいただいていますが、

2012年に真打になり「古今亭志ん陽」の名を襲名致しました。

真打の実力を是非聞きに来てください!

■台ヶ原金精軒「饅頭寄席」

開催日:2013年1月13日(日)

開場:13時30分~

開演:14時~16時

内容:お茶とお菓子を食べながらの落語

チケット:1500円、80席全席自由

※ご来場の際は座布団をお持ちください。

■チケット予約・お問い合わせ

フリーダイヤル:0120-35-0518

電話でご予約頂いたお客様には、チケットをお送り致します。

台ヶ原店での店頭販売も行っておりますので、ご来店した際にお尋ねください。

チケットの数には限りがございます。

大変申し訳ありませんが、売り切れの場合はご了承ください。

2012年 10月 26日 カテゴリ: 新着情報, 畑・里山保全プロジェクト

先月、募集したお客様と、枝豆を収穫した金精軒の畑ですが、

枝豆をそのままほおっておくとどうなるかご存知でしょうか?

枝豆は枯れ果て、緑だった畑はこんなにさみしくなってしまいました。

枝豆もカラカラに乾いてしまっています。

しかし開けると中から、っ やっやの大豆が!

これが青大豆です!

今年の大豆はプクプクとした大粒で、味も濃い素晴らしい物が採れました。

しかも虫が全くついておらず、綺麗なものばかり。

畑が森の中にあるため、蜂、カマキリ、カエルが害虫を食べてくれたんです。

こうして益虫が活躍してくれるのも、農薬を全く使わずに育てているからこそ!

周りに自然が多く、益虫が 多いのも田舎の北杜市だからこそできる芸当です。

大豆は枝ごと収穫されます。

まだ、大豆は採らずにその場に束ねて一週間ほど天日干しされます。

すがすがしい秋晴れの中、収穫の喜びを感じた金精軒スタッフ一同でした。

採れた大豆をどんなお菓子にしようか、いま工場長が最も美味しい食べ方を考えてくれています。

近々、店舗で販売しますので楽しみにお待ちくださいませ!

53 / 65« «...1530...525354...60...»»

![54fb62b910a6a72d4f0207b9a15e65a9-280x210[1]](http://kinseiken.co.jp/wp/wp-content/uploads/54fb62b910a6a72d4f0207b9a15e65a9-280x2101.jpg)